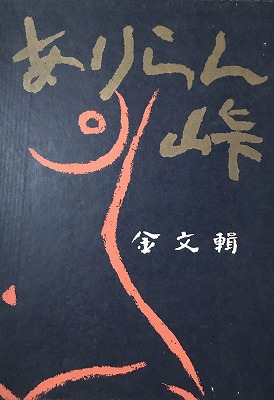

1957年6月、第二書房から刊行された金文輯(1909~?)の短編小説集。装幀は前田政雄。

「聖家族」を読んで、なんだ、俺の恋人F子がモデルになってるじゃないか!ちくしょう!と歯を食い縛る所で、幕があく。

堀辰雄を殺し損ねてやけくそになり、酒場の女を刺したりして狂乱が続いた。満身創痍。幾変転してとうとう京城行の三等切符を買わされる所で、この独り舞台は幕を閉じる。――

一年に一、二篇の割で小説だけを書いた筈の僕は京城駅頭に降り立ったその日から、ぶっ通し、評論家の暖簾で飯を食わされた。しかもそこの文壇バスは日に月にこの似非評論家に借り切られて行く観があった。滑稽な話だが、朝鮮語の丸で下手糞な僕には小説は書けと云われても手が出ない、という事情にも由る。

その文学的価値は僕の知る所でない。しかし前代未聞のあの書きまくりようというものは、底を割って見れば、自分の手で滅茶滅茶に掻き廻し叩きこわして来た東京舞台に向っての面当て、というより、てれかくしのようなものでもあった、ということは事実に近い。喀血をくりかえすらしい辰雄から新聞社気付で便りが来た。さすがに僕は怖くて、いや恥しくて、三日も四日も封をあけずに内ポケットに仕舞い込んで夢中で歩きまわったものだ。(F子については無論のこと一言も触れてなかった。)

天国の堀さんよ!誠になんとも相済みませんでした。貴兄は弱そうで強い強い善人でした。強そうで弱い、余りにも弱い善人が僕だったのです。歌人でアイルランド文学の権威でもあった松村みね子先生は、その昔、芥川竜之介がその高い教養に一目も二目もおいてひそかに恋情を寄せたことのある当の相手である。宗瑛という茶の湯の名で小説を書いたF子の母である。

生後百日余りで母を失った僕は、これも文学の取り持つ縁で、高校時代からひどくこの夫人を慕ったものだ。僕のF子への熱愛はこの母への敬慕の自然の延長であったともいえる。

――昨年、この母君の告別式場で、何十年(?)ぶりかで僕は宗瑛に会った。今は大会社の社長夫人であるF子さん、……驚いた。真珠の冠が曹長の鉄兜に化けたような変り方をしている。しかも洋装である。(きもの姿以外の彼女を未だかつて僕は想像したことがない。)

一瞬僕は足を取られてふらふらと棺桶の前で仆れる所だった。俺は真珠ならぬこの種帽子のために青春と芸術を棒にふったのか?それとも錯覚で俺は恋をし、錯覚でまたその恋を叩きこわしたというのか……。

どうともやり切れない日日が僕を襲った。いわゆる虚脱とも違う。阿呆らしくてまともに箸も握れないていたらくである。意味も味も分らない酒びたりの生活が際限もなく続いた揚句、ついに僕は悟ったようにこの小説集を出すことに気がついた。これで幾らか救われそうである。

お嬢さん芸で、色気のない小説を書いてはいたものの、もともと深窓の姫君であったあの頃のF子さんとその母上が、並大抵でない情熱をもって抱擁してくれたこれらの作品は、一つも年を取らずに青年のままの姿で生きている。

発表当時に発売禁止を食ったものやジャーナリズムへの嫌悪から発表を拒絶したものなど色々あるが、何れにしても血の出るような生々しい自画像であることに変りはない。

宇宙時代に、いい年をしていささか醜態気味ではあるが、僕は集められるだけ集めて収めたとの集をF子さんに捧げて、逝きにしわが半生をありし日の彼女に繋ぎたい。生前その歌集『野に住みて』は日本芸術院賞に論議され、亡夫は学者であり日銀のロンドン支店長、同理事でもあった人としては、みね子先生(本名、片山広子)の葬儀はくやしい位にさびしかった。

新聞で知って飛ぶように旅先から駆けつけた僕は、式後、不服そうにそのさびしさを言外に漏らした。この独白をたまたま耳にしたのが第二書房の伊藤禱一氏である。それがまたF子さんの兄君、評論家故吉村鉄太郎の第一書房時代の同僚であり、母堂の歌集『野に住みて』の刊行者だというのである。

人生まさに奇なりだが、なるほどそれで第二書房のいわれも分った。僕は素直にこの書肆のあるじの好意に甘えることにした。

また、世に優れたる版画家、国画会の前田政雄画伯が装幀をひきうけてくれたので嬉しい。

(「あとがき」より)

目次

あとがき