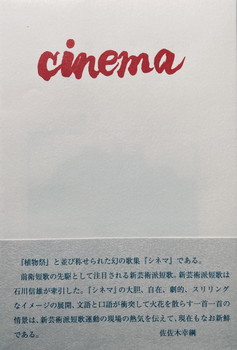

2013年4月、ながらみ書房から復刻された石川信雄(1908~1964)の歌集。元版は1936年12月、日本歌人社発行。

とうとう『シネマ』がこの世の光を浴びる日となった。著者石川信雄は勿論であらうが、私にしてからが幾多の感懷なきを得ない。

本來なれば昭和六、七年の頃、この歌集は出版せらるべき手筈であつた。それが今日に立ち到った理由に就いては、改めてうちあける興味はない。然し、彼に六分の責任があるなら私にも四分の責任はあらう。それほど彼と私との間は接近してをり、且つ交渉はま深いのである。

彼と知り合って既に十年に庶い歲月を經た。それは決して短かしとしない。その間にあつて彼と私とは宛然一つあつて二つなきものの如くに生きのびて來た。從つて彼を理解すること、私以上のものが他にあらうとは思へぬし、反對に彼を解らなくなつてゐることも、また私より甚しいものはなからうと思ふ。かういふ立場にある私が、いま彼の歌集に序を書くことは、極めて適當なやうでありながら實際は頗る不適當なやうに感じる。それも石川信雄論といふやうなものなら別だが――そしてそれは私の必ず決行すべき義務ではあるが、ここでは心やすく褒めるにしても何んとなくぎこちなさを感じないわけには行かぬ。

だが、この歌集は彼の現在の作品ではない。現在の彼は、この歌集の作品以來ぷつつり歌作を中絶してしまつてゐるのである。昭和七年この方、一首の作品も成さず、それこそ文字通り一首の作品さへないといふのは、これはいつたい何んであらうか。然も彼自身は倦むことなしに評論文を書き綴り、最近筆は愈々冴えつつあるが如くに見うけられる。このやうな事情は、少くとも今日一般の歌人にあつては不可解と見えるに相違ない。

何故歌を作らないのであらうか。これが今日の彼に投げ與へられる疑問である。だが、石川信雄の資質は、さういふ世間の一般的常識の尺度によっては測定し難いのである。春庭は白や黄の花のまつさかりわが家はもはやうしろに見えぬ

あやまちて野豚らのむれに入りてよりいつぴきの豚にまだ追はれゐる

しろの黃の花をちょいちよい摘んでゆくわれはこの野をよく知つてゐる

にこにことロビンの箱になにを書くわれは詩人といはねばならぬ

ガス栓の死をかんがへしこともある清らかさにぞ涙ながれる

パイプをばピストルのごとく覗ふとき白き鳩の一羽地に舞ひおちぬ

新聞よ花道よ青いドオランよパイプよタイよ遠い合圖よ

あの日われ微笑みを見せぬ今もまたほほゑみてゆかば殺さるならん

ま夜なかのバス一つないくらやみが何故かどうしても突きぬけられぬ

生命(いのち)さへ斷ちてゆかなければならぬときうつくしき野も手にのせて見る

これら未曾有の作品が、その頃の彼によって歌はれたのである。優しくして逞しく、新しくして含蓄があり、すべて抒情詩の本領を遺憾なく發揮しえてある。然もかかる作品を一氣に展開しうる彼の頭腦といふものは、恐らく今日稀有の存在と見られるものだ。さういふ彼の資質が、この歌集に於いて一つの頂點――これまでの歌人の何人もよく辿りつけなかった、全く新しい一つの頂點を極めさせたのである。これは祝福されなければならない。にも拘はらず、彼はこの頃點から更に次の頂點に至りつく為の恐るべき準備をなしつつある。こ、數年間の作歌休息期が正しくそれだと考へるのは、単なる私の思ひ過ごしであらうか。

『シネマ』の出版を機として、石川信雄の頭腦は再び猛烈なる廻轉をはじめるに相違ない。それはいつの日のことであらう、そしてそれはどんな作品であらうか。激しく待望されてならない。

(「序文/前川佐美雄」より)

昭和三十九年七月、呼出しを待つ病院の待合室で石川信雄は静かに息をひきとりました。生涯を独身で終わった兄に代り、末妹の私が残された歌集の復刻をその時よりずっと心の底に秘めて参りました。

〈シネマ〉は、昭和五年秋から翌年秋石川信雄二十二歳の折に作られた百二十三首を纏めた第一歌集ですが、実際には昭和十一年十二月に刊行されました。当時兄は短歌革新主義によるポエジイタンキストと称され、出版記念会写真には、窪田空穂、萩原朔太郎、中河與一、保田与重郎、土岐善麿、矢代東村、村野次郎、前川佐美雄、斉藤史先生など、短歌界の大御所や新鋭の歌人たちが集まってくださいました。

その一方で、在籍していた早稲田大学の政経学部にはほとんど出席せず、文学部の講座に顔を出しては、英仏文学に精励勉学していたとききます。また、文学部の英語劇〈ハムレット〉では主役を演じ、相手役オフェリヤには当時の少女歌劇スター水の江滝子さんを向うに廻して舞台劇にも手を拡げていたようです。

生糸製絲一筋の一族側からみれば、段々訳の分からなくなってくる長兄も、且ては旧制中学首席の優等生で、早大へも四年生で入学を許された期待の星でした。父は政経学部に出席しているものと学費を仕送りしていたよし、事実を知った時の両親の心境は如何ばかりと想像されます。

同じ芸術家肌の弟穣治(本名博)も文芸家志望でしたが、両親の受けは良く、しかも眉目秀麗、学生時代に短編小説を上梓し、二十代で三田文学賞を受賞するなど、信雄とは対照的なタイプでした。三田文学時代には、岸田国士、岩田豊雄、久保田万太郎先生らに師事、のちに脚本や演出を文学座で手掛けて岸田、岩田両先生に私淑しておりました。しかし、昭和十六年二十九歳で夭折しました。

思えば長兄はよく作歌を一年に一首、呻吟して詠み上げ、大変な労作だと私に語りましたが、たしかに寡作家でした。

父の死後文芸春秋社に入社、初めて勤め人になった兄は、間もなく召集されて中国の最前線に送られました。程なく中国を訪れた作家でもある菊池寛先生のお力添えで、南京の総司令部勤務となり、報道部に配属されました。

外国使臣の応接を主に、昼は佐官級、夜は一兵卒という待遇で、日本軍もまだそこまで軍律が行き届かなかったと思われます。この間アメリカ空軍の日本内地初空襲で一部が中国大陸に不時着し、その尋問に手古摺っていた時、その場を通り掛かった兄が流暢な英語で質疑応答を得たそうです。

「空襲の飛行機の発進地は何処から?」

「洋上の航空母艦から」

この応答で空襲の飛行機は米大陸でなく航空母艦から発進した事が分り、直ちに南京総司令部の大スクープは東京の大本営へ報告されたそうです。

その間中国で作られた短歌は第二歌集〈太白光〉に納められていますが、勤務の合い間草野心平氏と中国の風光名跡を訪ねたことも詩心をそそられた契機となったようです。

七年間の兵役から解放された戦後は埼玉の生家に戻り、疲れた心身を武蔵野の自然に癒されました。夕暮れどき英詩やボードレールの一節を口ずさむ兄の声を廊下から障子越しに聴いた憶えがあります。

〈わが中核シェリイ、キイツにあらざるや? 二十歳の日、老教授天来ゆ享く〉

「太白光」(遺歌集私家版P297頁)

この頃は翻訳に打ち込み、スコッチウイスキーを片手に、或いは薔薇根のパイプ片手に学生時代を懐旧しつつ、本人曰く(伊太利のメディチ家のような)芸術家庇護のない敗戦国の貧しい生活を送って居りました。すでに文芸春秋の菊池寛先生などの後ろ盾を失い、今浦島の心境だったと思います。

総領息子の兄は、少年期から青年期へかけて、カラタチの花の咲く生垣と石垣に囲まれた一万坪の塀の中に育ちました。強烈な自我と自矜心を有し、優しい心と繊(ほそ)い神経の錯綜する頭脳の持主らしく、周囲は当たらず触らずの環境だったと申します。

兄の独身生活は主義ではないと思いますが、人一倍羞恥心が強く、そのうえ文春時代に上席や同僚の夫人達に才色兼備の麗人が多く、常に華やかな婦人たちに囲まれていましたので、普通の結婚相手には満足出来ずに縁遠かったのではないかと推測致します。

私もまた工場のあった東北の海岸地方で育ったのですが、或る日、髪をモヂャモヂャに伸ばした兄がステッキを手に葡萄色のセーター姿で運動会に現われ、片目をつむって手を振っている様子を発見した瞬間、田舎町の視線の異様さに怖気を感じてその場を逃げ出してしまいました。その場面が現在になってみると微苦笑と懐かしさに変り、ふしぎな血筋の流れを感得して居ます。

(「あとがき/石川輝子」より)

目次

序文 前川佐美雄、平田松堂、中河與一

- 花

- ポエエム

- ミセンニアス

- 鳩

- エピロオグ

- 補遺

あとがき 石川輝子

略歴

NDLで検索

Amazonで検索

日本の古本屋で検索

ヤフオクで検索